ALL LIST

身体0ベース運用法/安藤隆一郎

米谷 健+ジュリア

JAHPON LAND/PUCCI・SIPPO

西久松友花

廣瀬康二/食道具 竹上

池田游達、蒼圭

身体0ベース運用法/安藤隆一郎

しんたいぜろべーすうんようほう/あんどうりゅういちろう

人間の重要な特質に、道具を生み出し使用することがあります。250万年前にはすでに、人類は石を打ち砕き尖らせてナイフや手斧などを作り、使っていたと考えられています。それら原始的な道具類は形状や機能がシンプルであるが故に、使い手の技量、つまり道具を身体的にうまく操ることができるのかが、もたらされる恩恵に直結していました。

しかし現在、先端テクノロジーによって道具はより便利なものへと変化しました。形状や機能が高度に複雑化し、その反対に道具を扱うために必要な身体技術は、指一本を動かすだけといった単純なものになってきています。

アーティストの安藤隆一郎は、そんな道具と身体の関わりをスポーツや医学とは別の観点から再考することで、身体のあり方や可能性を探究しようと試みています。彼は身体の使い方をゼロから見直し、人間本来の身体性や身体の可能性を再獲得するための芸術的実践を「身体0ベース運用法」と名付け、様々なアートプロジェクトに展開させています。

当初、染色という分野で活動していた安藤は、作品の制作プロセスの中で道具と身体の関わりを強く意識するようになったと言います。例えば、大きな作品を描くときには、全身を使って筆を動かさなくてはなりません。しかし現代的な生活をしている自分と昔の職人とでは、どうも描く線の質に違いがあるように感じられる。その違いは、今と昔で日常的な体の使い方が異なることに起因しているのではないか。作品を探めていく中で、安藤の関心は昔ながらの道具とそれを操る身体の所作(身のこなし)へと向かっていきました。

安藤が南丹地域をプロジェクトの舞台としたきっかけは、2018-2020年度に実施された京都府のアーティスト・イン・レジデンス事業『京都:Re-Search in 亀岡』及び、芸術祭『大京都2020 in 亀岡:移動する有体』でした。参加アーティストのひとりとして、3年間かけて断続的に地域と関わりながら、作品の制作、発表を行いました。

亀岡の中心には川があります。亀岡盆地を縦断し、保津溪谷を超えて嵐山へと流れる大堰川(おおいがわ/桂川)です。この川は、かつて京北や美山、日吉で伐採された木を、京都市内へと運ぶ物流の大動脈でした。大堰川の筏流しによって運ばれた大量の木材が、京の都の発展を支えていたという長い歴史があるのです。

しかし、大堰川の水運はJR山陰線の開通や陸路の発達により急速に衰退し、培われてきた技術や知見は、今は観光船「保津川下り」として受け継がれるのみとなりました。そこで安藤は川下りの船頭に弟子入りし、彼らの間で受け継がれて来た文化や技術の体得を試み、その過程で得た身体感覚や思想を作品化していきました。

保津川下りの船頭の「櫂引き」を練習するために、船の廃材を利用して作ったトレーニングマシーン、櫂引きの技法を「円と支点による運動方程式」として表した平面作品、関連する資料や弟子入りの記録などを展示。

アーティスト・イン・レジデンス事業終了後も、安藤は南丹地域と関わり続けています。《日本身体遺産:保津川下り編》では、アーティスト個人としての視点や解釈に重きを置いていましたが、今は地域の協力者たちと共に考え方を作っていくという、双方向的なプロジェクトを指標としています。

その一環として、2021年に「民具BANK」を立ち上げました。民具とは、一般庶民が日常生活の必要から製作、使用している伝承的な器具・造形物の総称であり、民具BANKは、現代社会で不要とされ、蔵や納屋で埃をかぶっているそれら道具類を掘り起こし、道具そのもの及び道具を用いるための身体作法の保存、継承を目指すプロジェクトです。これまでに約50点の民具を救出したほか、それら民具を用いた農作業を種目化して楽しむ《民具大運動会》を開催しました。

亀岡市役所にある「開かれたアトリエ」にて開催された『ボンボンマルシェ Vol.2』に「民具救出屋」として出店。

来場者から民具の情報を収集しつつ、民具の魅力を紹介する活動を行った。

稲作における5つの工程を「競技」とした運動会。

参加者は亀岡市文化資料館に収蔵されている農具を使用し、昔の農作業における身体風景を体験した。

上の写真は、田植え縄に沿って田植えを行う競技の様子。

身体0ベース運用法のこれまでの歩みを統合し、さらに深めていくため、次に安藤が構想しているのが「山のホームセンター」プロジェクトです。現代の道具類は、形状や機能が複雑化したために、例えばスマートフォンのバッテリー交換といった非常に些細なことでさえ自分の手で行うことが難しくなってきています。その反面、専門業者ではない人がモノを作る「DIY」が流行し、特殊な素材や専門的な道具を手軽に入手することのできるホームセンターの存在感が増しています。

ホームセンターで売っている素材や道具は、グローバルな物流網の中で流通している商品です。そのため北海道のホームセンターと沖縄のホームセンターで買った木材が、どちらも同じ外国産だったということが起こり得ます。そう考えると、現代はモノと場所の繋がりが希薄になっている時代と言えるでしょう。しかし、いい陶器の産地がいい土のあるところであるように、本来、文化や芸術表現とそれが生み出される土地の風土は強く繋がっているものであるはずです。

昔の人たちは身近にある竹や木、藁などを巧みに用いて道具を作っていました。「山のホームセンター」はそれに習い、ホームセンターに行くのではなく近くの山に分け入って素材を手に入れる。その場所で手に入るもので必要な道具を作り、使う。それにかかる時間や手間などのコストを、余計なものではなく価値のあるものと捉える。そんなプロセスや価値観を再考し、共有するためのプロジェクトです。

昔は家を建てるということに関して、木を育てるところから始めたと言います。自分の子供や孫が建てる家をイメージしながら、山に入ってまっすぐで太い柱を作るための枝打ちをする。そんな長い時間軸の中で、モノの価値やコストを考えていたわけです。それに比べると、現代に生きる私たちは今の価値や今のコストのことだけしか見ていないのではないでしょうか。

亀岡市篠町にある「市民の森 長尾山」にて山の素材を使って箒を作るワークショップを実施。

民具を参考に山の中にある枝葉を採集し、グループでオリジナルの箒を制作した。

素材を集めるという目的があることで、参加者は普段とは異なるスタンスで山と対峙することになった。

安藤が考える南丹地域の魅力は、まちのすぐそばに自然があることです。「民具バンクや山のホームセンターは、そのことに関心のある層だけでなく、関心のない層にもアピールできないと意味がないんです。南丹地域は京都市、大阪市といった都市部からアクセスが良く、大きな人口を抱えるまちと自然が背中合わせになっています。そこに可能性を感じます」。

道具と身体の関係性に注目することから始まった身体0ベース運用法が、「場所性」と「時間軸」という要素を取り込んでこれからどのように進化、深化していくのか。今後の展開が楽しみです。

取材日:令和4年2月15日

取材・文責:宮下忠也 京都府地域アートマネージャー(南丹地域担当)

写真提供:安藤隆一郎

2009年京都市立芸術大学染織専攻修士課程修了。現在、京都市立芸術大学染織専攻講師。2016年より、作品の制作を通じて得た身体感覚や思想を発展させ、身体の使い方を0から見直すための実践《身体0ベース運用法》を考案、体験型インスタレーションの制作、発表やワークショップなどをおこなっている。

出典:京都府地域文化創造促進事業「クリエイターズ・ファイル」

https://www.kyoto-artsconsortium.jp/creators_file/

米谷 健+ジュリア

よねたに けん+じゅりあ

アートユニット

1990年公開の黒澤明監督作品《夢》。黒澤監督が見た夢をもとにした8つの話からなるオムニバス形式の映画です。その最終話〈水車のある村〉で、寺尾聰演じる“私”は清らかな川の流れる小さな集落で水車の修理をしている老人と出会います。

「こんにちは…、こんにちは!」

「はい、こんにちは」

「この村は何という村ですか?」

「名前なんか、無いよ。儂らはただ、村と呼んでいる。他所の連中は、水車村と言っているがね」

“私”は老人に村のことを尋ねます。

「ここには電気は引いてないんですか?」

「あんなのもは、いらない。人間は、便利なものに弱い。便利なものほど、いいものだと思っている。本当にいいものを捨ててしまう」

*黒澤明《夢》「水車のある村」より引用

米谷 健+ジュリアは、東京外為市場の金融ブローカーだった米谷健さんと、歴史学、国際関係学研究者のジュリアさんによるアートユニットです。1990年代に東京で出会い、オーストラリア、沖縄へと移りながら国際的に活動していましたが、2015年に京都府南丹市園部町に移住してきました。京都に所縁はなかったのですが、自然豊かな場所で暮らしたい、広い制作場所が欲しいと不動産業者に問い合わせ、園部の物件を視察したその日に移住を即決。車一台に家財道具を乗せ、当時住んでいた沖縄から南丹市まで移動して来ました。その間、たったの10日。共に来られたお子さんたちは、友達とお別れする時間さえなかったそうです。でも、暮らしを大きく変えるにはそれくらいの思い切りが必要なのかも。色々と細かなことを考えていたら移住しなかったと思う、と健さんとジュリアさんは口を揃えます。

世界を巡りながら、滞在先で入念なリサーチをおこない、大規模なインスタレーションとして展開してきた米谷 健+ジュリア。しかし、新型コロナウイルス感染症の流行によって、そのようなスタイルでの活動は非常にやりにくくなってしまいました。この状況にアーティストとしてどう対処していくことができるのか。もちろん、バーチャル空間で世界中の人々と繋がることはできます。NFTアートと呼ばれるデジタルアートの制作、販売も試みたそうです。しかしこんな時だからこそ、実物と対面し鑑賞する機会を大切にしたい。そう考え、南丹市八木町神吉地域の民家を、自分たちの作品を常設展示したアートハウスへと改修するプロジェクトを始動させました。

アートハウスの名前は「夢」。現在改修中のその建物は、美しい里山にある小さな集落のなかにあり、その前を小さな川が流れています。そして小川の脇には、一軒の朽ちかけた水車小屋があります。清らかな川の流れる小さな集落。そして水車小屋。その情景がふたりに黒澤監督の《夢》の〈水車のある村〉を思い起こさせたことからそう名付けられました。

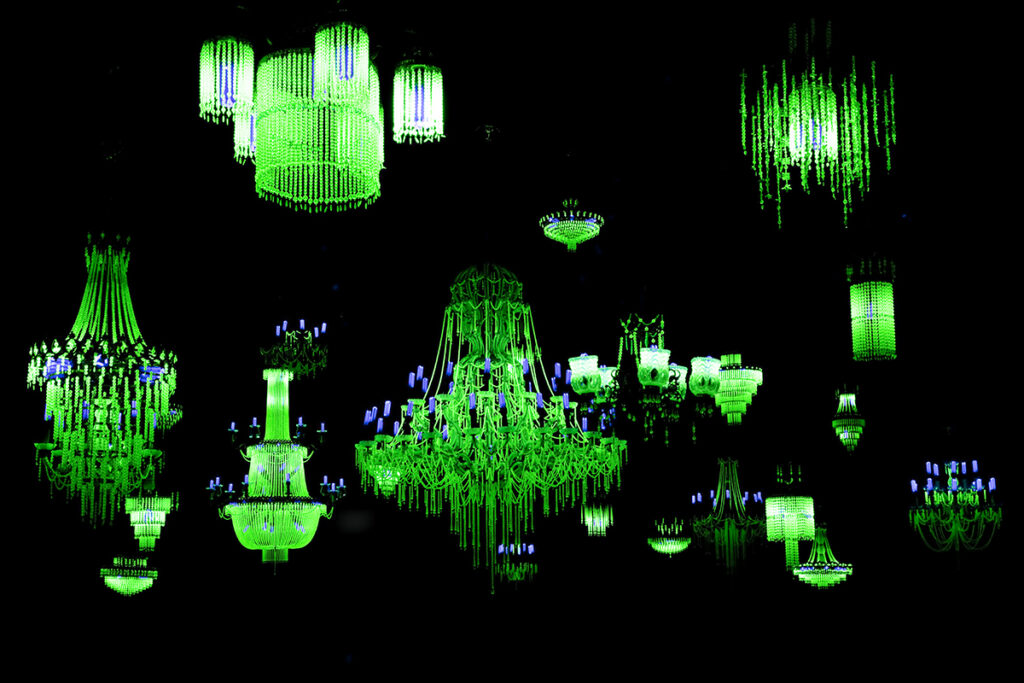

アートハウスの扉を開け中へと入っていくと、そこは仄暗く遮光されており、天井に吊られたシャンデリアが緑色に妖しく光っています。美しい里山の小さな集落から、一気に別世界へと引きずり込まれます。このシャンデリアは、米谷 健+ジュリアの代表作のひとつ《クリスタルパレス:万原子力発電国産業製作品大博覧会》です。紫外線に反応して発光するというウランガラスの特性を利用して作られた連作で、シャンデリアのひとつひとつに原発保有国の国名が付けられており、それぞれその国の原発の総出力量に比例した大きさになっています。2011年の福島第一原発の事故を受けて制作を始めた作品で、放射能の怖さや不気味さが、幻想的な美しさによって表現されています。

黒澤明が〈水車のある村〉のエピソードを含む《夢》の脚本を書き始めたのは1986年。それは、旧ソ連ウクライナ共和国のチョルノービリ原子力発電所で、レベル7とされる重大な事故が発生した年です。そのため、《夢》では放射能への恐怖や現代文明、科学技術に対する批判が繰り返し語られます。ふたりがアートハウスを「夢」と名付けたのは、水車のある景色だけが理由ではなく、この時期の黒澤明の表現と自分たちがこれまで、そして今、南丹でしている活動に重なるところがあったからに違いありません。

水車村の老人は、穏やかな口調で“私”に語りかけます。

「私たちは、出来るだけ昔のように自然な暮らし方をしたいと思ってるんだ。近頃の人間は、自分たちも自然の一部だということを忘れている。自然あっての人間なのに、その自然を乱暴にいじくり回す。俺たちはもっと良いものが出来ると、思っている。

特に、学者には、頭は良いのかもしれないが、自然の深い心がさっぱりわからない者が多いのに困る。その連中は、人間を不幸せにするような物を一生懸命発明して、得意になっている。また、困ったことに、大多数の人間たちは、そのバカな発明を奇跡のように思ってありがたがり、その前にぬかづく。そしてそのために自然は失われ、自分たちも滅んでいくことに気がつかない。

まず人間に一番大切なのは、いい空気やきれいな水、それを作り出す木や草なのに、それは汚され放題、失われ放題。汚された空気や水は、人間の心まで汚してしまう。」

*黒澤明《夢》「水車のある村」より引用

南丹に来てから、健さんとジュリアさんは、アート活動と並行して農業にも携わるようになりました。それも普通の農法ではなく、農薬や化学肥料を廃した有機栽培に取り組んでいるのです。これまでも環境問題や社会問題を作品の重要なテーマとしてきたふたりにとって、それは自然な流れだったのかもしれません。

しかし、長年、慣行農業をしてきた畑で急に有機栽培を始めても、野菜はほとんど育ちませんでした。農薬や化学肥料を使わずにいい農作物をつくるには、いい空気やきれいな水、そして何より「生きた土」が欠かせません。しかし、土の中の微生物の世界、肉眼では見えないほど小さな生き物たちにより構築された絶妙なバランスが、人間の介入によって崩壊してしまっていたのです。

ミクロ世界の崩壊は、私たちが視認しているマクロ世界の崩壊へと連鎖する。農業に携わることで得たその実感が、新たな作品《Dysbiotica》を生み出しました。

《Dysbiotica》シリーズのひとつで、白化(死滅)した珊瑚や微生物が寄り集まり鹿のかたちになっている作品。興味深いのが、この作品が生きた鹿の姿ではなく、遊興目的の狩猟(トロフィー・ハンティング)で仕留められた戦利品、ハンティング・トロフィーのかたちをしていることです。トロフィー・ハンティングは、特に欧米で古くから行われていましたが、現在でも、アフリカ南部および東部では重要な観光産業として合法的に行われています。しかし、標的となる動物種の数を大きく減少させることや、ハンターの多くがかつてアフリカを植民地支配していた宗主国の富裕層であるなど、いくつもの問題を内包しています。

さらに、南丹というよりミクロ的な観点から見ると、鹿は野生動物による農作物被害の主原因になっており、駆除が推奨されています。近年、この地域では鹿の個体数が増加していて、それには大型肉食獣の減少、温暖化による積雪量の減少とそれに伴う死亡率の低下などの環境問題や、過疎化、高齢化によって人工林の管理が行き届かなくなったこと、耕作放棄農地が増えたこと、狩猟者が減少したことなどの社会問題が関係していると考えられます。

アートハウス「夢」には、その他にも多くの作品が展示されています。信用によって価値が担保されている紙幣を素材とした作品もあり、そこにかつて金融ブローカーをしていたという健さんならではの鋭い洞察を見ることができます。

このパンデミックの時代だからこそ、実物の作品とリアルに対峙できる場所が重要性を増しています。「夢」のある南丹市八木町神吉地域は、人が密集しているところではありません。いい空気やきれいな水のある環境で、ゆったりと米谷 健+ジュリアの作品を楽しんでみてはいかがでしょうか。

2Fにあるベッドルームは部屋自体が作品。2010年にメルボルン市のフェデレーションスクエアで実施したパフォーマンスを再構築したもので、1969年のジョン・レノンとオノ・ヨーコによるパフォーマンス「Bed In」のパロディになっています。

取材日:2022年6月16日

取材・文責:宮下忠也 京都府地域アートマネージャー(南丹地域担当)

アートユニット、現代美術家及び百姓(無農薬農家)。

環境問題や社会問題などをテーマに入念なリサーチを行い、独自の手法で美しくも不気味なものへと転換する。その手法はインスタレーション、ビデオ、パフォーマンスなど多岐にわたる。

WEB|https://kenandjuliayonetani.com/

Instagram|@kenandjuliayonetani

Twitter|@kenjulyonetani

出典:京都府地域文化創造促進事業「クリエイターズ・ファイル」

https://www.kyoto-artsconsortium.jp/creators_file/

JAHPON LAND/PUCCI・SIPPO

じゃーぽんらんど/ぷち・しっぽ

京丹波町にあるステンドグラスのパラダイス、JAHPON LAND(ジャーポンランド)。ここには、ステンドグラス作家のPUCCI(プチ)さんとSIPPO(シッポ)さんの工房と、大小様々な作品が並べられたギャラリー1、レトロな車のあるギャラリー2、奇妙なオブジェの置かれた庭などがあります。

JAHPON LANDは日々成長しており、現状はだいたい5割くらいの完成度なのだとか。昨年、新たに住居を構えた関係で、それまで暮らしていた建物をギャラリー1に、そしてギャラリーだった場所をギャラリー2へと改修しているところです。

JAHPON LAND前の府道444号線をモチーフにしています。

《熊の子太郎》(2006年)

JAHPON LANDの主であるPUCCIさんは、静岡県出身。武蔵野美術大学の空間演出デザイン学科に進学し、骨や角とプラスチック遊具を組み合わせたキッチュなオブジェなどを制作していました。遺跡から稀に発掘されるオーパーツのような、レトロだけど新しい、時代を超越した作品を作りたい。実家がステンドグラス製造、施工業を営んでいたこともあり、古代メソポタミアを起源とする長い歴史があり、劣化しにくいガラスを素材に用いるようになります。

写真提供:土屋隆亮

写真提供:土屋隆亮

現代的でポップなモチーフやストリートカルチャーの要素を扱いながらもレトロ感のある作風に、ガラスという素材はぴったりとはまりました。PUCCIさんの作品は、2006年の『GEISAI#9』で銀賞を受賞するなどアートシーンで注目されるようになります。

そんな東京での精力的な活動を通じて、現代美術のキュレーターやギャラリスト、アートバイヤー、イベントプロデューサーたちと知り合い、様々なイベントから出品の依頼が来るようになりました。しかし、一見華やかな業界の価値観と自身の作品へのこだわりや制作にかかる労力との間に、次第にギャップを感じるようにもなりました。

そんな時、あるキュレーターから「あなたの作品は、輸送コストや輸送中の破損のリスクが高いから扱えない」といったことを言われました。世界的に著名なキュレーターですら、作品の良し悪しよりも運送コストなどビジネス面を第一に考えているのか…。これまで抱いていたアート業界への憧れが一気に冷めていきました。

華やかなイベントに、大きくてインパクトのある作品を出展すると「これガラス? すげー!」と、オーディエンスたちから大きな反応を得ることができます。でもほとんどの場合、そこで終わってしまっていました。でもステンドグラスの魅力とは、日常の生活の中で、刻々と変わる光でじっくりと眺めるところにあります。そのためには、常設で観てもらうのがいい。

もう作品を持ち運ぶのはやめよう。

世界に出ていくのではなく、世界から観にきてもらうこと。それがPUCCIさんの新たな目標になりました。そしてその拠点とするべく、インターネット不動産を検索して京丹波町の物件を購入します。購入の決め手となったのは、傾斜地に3段に連なっている特殊な敷地の構造と、最上段にある3本の大きな木。3つの敷地を階段でつないだり、木の上にツリーハウスを作ったりしてみたい。物件の写真を見て、子供の頃の秘密基地作りのようなワクワクを感じたそうです。

こうして2008年、PUCCIさんはそれまで縁もゆかりもなかった京丹波町に移住し、JAHPON LANDの建設を開始します。木材のほか、コンクリート工場から譲り受けた強度検査のためのサンプルブロックなどを用いて、自分の手で建物を改造していきました。2010年には、静岡の実家の工房にステンドグラスの修行に来ていたSIPPOさんと結婚。以降は、共同で創作活動を展開しています。

時間の経過とともに屋根がいい感じに苔むしてきています。

スケートボードのパーツやステンドグラスで装飾された非常に凝った作りで、軽量化のための屋根の幌張りまで自分たちで行ったという労作です。

ステンドグラス製品の展示販売車として活躍していましたが、エンジンブローのため現役を引退しました。

なぜ、他のどこでもなく京丹波町だったのか? そんな素朴な疑問を投げかけたところ「もともと何もないところ、観光地ではない場所に、ポツンと秘宝館のようなものを作りたかったんです。」という答えが返ってきました。高尚なアートではなくもっと俗っぽい、子供やおばあちゃんも楽しめる場所を作りたい。完成度は高いけれど、どこかずっこけているような感じ。音楽で言ったらパンクのような、資本主義に反抗するみたいなノリでいたい。それに最も適した場所が京丹波町だったのです。それは、かつて憧れた東京への反発でもありました。

今後は、作品をどんどん増やしていくのではなく、すでにある作品をしっかりと収蔵していくこと、そしてのんびり鑑賞してもらうことのできる環境を整えることを第一にしていきたい。庭の木の上にツリーハウスを建てるなど、まだまだやりたいことはたくさんあるそうですが、あまり風呂敷を広げすぎないように気をつけているとか。

子供の頃から『探偵! ナイトスクープ』の「パラダイス」*1 が大好きだったPUCCIさんは、JAHPON LANDがある程度の完成度に至った暁には、ぜひ出演してみたいと話していました。これからも、ひとつひとつのクオリティは高く、けれどどこかずっこけた感じのままJAHPON LANDは熟成されていくことでしょう。

*1『探偵!ナイトスクープ』は、ABCテレビが金曜日夜11時から放送しているバラエティ番組。関西の番組ですが静岡でもオンエアされているそうです。「パラダイス」はナイトスクープの定番企画で、あまり知られていないB級のアミューズメントスポットを調査、紹介するというコーナー。

取材日:令和4年4月19日

取材・写真・文責:宮下忠也 京都府地域アートマネージャー(南丹地域担当)

PUCCI/土屋隆亮

ステンドグラス作家。JAHPON LAND代表。

1997年武蔵野美術大学大学院修了。1993年よりステンドグラス制作を始める。

SIPPO/土屋志保

ステンドグラス作家。

2002年嵯峨美術短期大学卒業。大学では彫刻を学び、2006年よりステンドグラス制作を始める。

▶︎HP http://www.jahpon.com/

▶︎Facebook https://www.facebook.com/JAHPONLAND/

▶︎Twitter JAHPON LAND(Pucci)/@Puccitter

▶︎Instagram @ jahpon

出典:京都府地域文化創造促進事業「クリエイターズ・ファイル」

https://www.kyoto-artsconsortium.jp/creators_file/

西久松友花

にしひさまつ ゆうか

蓮の花や擬宝珠(ぎぼし)を象った陶磁器のオブジェ。垂直にスッと伸びる端正な佇まいは、仏塔の先端に据えられる相輪(そうりん)を思わせます。仏教的なモチーフを扱いながらも、しかしどこかロココ様式の教会建築のようにも感じられます。東洋的でかつ西洋的、そして伝統的でありながらも現代的。そんな相反する要素を共存させる絶妙なバランス感覚に、西久松さんのアーティストとしての非凡なセンスを感じます。

壁面が《徒花》(2022)、右手前が《常花》(2022)

さらにじっくりと観察していくと、どの作品も至るところに非常に手の込んだ技巧が散りばめられていることに驚かされます。

「この部分は色むらが出るように、撥水液を染み込ませた糸を巻いた後に釉薬(ゆうやく)をかけています」、「粘土を小さな穴から押し出して細い糸状にしてから型に押し固めて成形し、さらに青の顔料を染み込ませて表面をスポンジで磨くとこういった表現になります」、「これは顔料を混ぜた粘土を一度乾燥させてから砕いたもので、素地の部分とは釉薬の色の透け方が違っています」

高い技量の求められる細工、珍しい技法による表現、真鍮やスワロフスキー、パール、組紐など異素材との組み合わせ等々、ディティールにこだわって作られているのです。

《阿迦》(2021)、《白蓮》(2021)、《環》(2021)

写真:Takeru Koroda

西久松友花さんは亀岡市出身。両親が日本画家だったこともあり、幼少期から美術に親しみながら育ちました。高校は美術系の学校に進学し日本画を学びましたが、絵だけではなくモノを作ることにも興味が湧き、大学では陶磁器を専攻します。「土に触れていると、手にしっくり来る感覚がありました」と、すぐに陶磁器の世界にのめり込んでいきました。

陶磁器は技術や知識、経験値がものを言う世界です。焼成中に起こる様々な変化、土の収縮や熱による歪み、釉薬の流れる方向、化学変化などを綿密に計算しなくてはいけません。加えて、窯の大きさを越えるサイズの作品は作れないなどの制約もあります。それでも、作品を焼成し窯から取り出す時の感動は、何にも代えがたい喜びがあると言います。窯の中はある種、人知の及ばない領域。時として自分の想像の範疇を超える作品が生まれてきます。

大学入学以降、京都市を拠点としていたため亀岡で作品を制作、発表する機会はありませんでしたが、2020年に「かめおか霧の芸術祭」実行委員会から芸術祭で亀岡にまつわる作品を発表しないかとの誘いを受けます。「自分が生まれ育ったまちと向き合う良い機会になる」。そう考え依頼を快諾しました。

作品制作のために亀岡をリサーチしていく中で、芸術祭の展示会場となる亀岡市文化資料館が、元は亀岡市立女子技芸専門学校の校舎だったことを知りました。昔からよく知っている場所に、実はそんな由来があったなんて。文化資料館の入り口の脇には、技芸専門学校の生徒たちが針供養をするための針塚跡が今も残されています。そこから作品のアイデアが浮かびました。

針供養では、古くなった針を豆腐やこんにゃく、もちに刺して川に流したり、土に埋めたりします。それに倣って磁器土で四角い土台を作り、カラフルな刺繍糸を散りばめ、無数のまち針が刺さっているような表現を試みました。泥に浸した刺繍糸を窯で焼成するという特殊な技法を用いるなど、細部にまで西久松さんらしいこだわりが詰め込まれた作品になりました。

「自分の故郷と向き合い、新たな作品が生まれたことは、自分の中ではとても大きな出来事でした。私という人間を形作っているのは、生まれ育った亀岡という土地。そんな自分の歴史が作品に生かされています」

単純に綺麗なもの、美しいものを作りたいだけじゃない。そうではなく、見た人たちに作品の文化的背景を感じてもらったり、共感したりしてもらいたい。「この形、知っている」「昔見たものに似ている」といった、人々の記憶の底に沈んでいる形を掬い上げるような、導き出すような作品を目指しています。

子供の頃、よく父親とスケッチに出かけていたという西久松さん。画家である父親の画題が神社や自然だったこともあり、一緒に狛犬や樹木を描いていました。そういった亀岡での幼少期の経験、記憶の奥深くに眠っている様々なものが再び湧き出してきて、今の表現へと繋がっているのです。

取材日:2022年4月28日

取材・文責:宮下忠也 京都府地域アートマネージャー(南丹地域担当)

写真:Kaori Yamane

1992年京都府亀岡市生まれ。

2018年京都市立芸術大学大学院美術研究科工芸専攻陶磁器修了。

歴史のあるもの、現代まで継承された伝世品や土着の文化、宗教的象徴物などを、土という素材に置き換えて再構築、再解釈している。

Facebook| https://www.facebook.com/yuuka.nishihisamatsu/

Twitter| @cow7uka

Instagram|西久松 友花(@yuka.nishihisamatsu)

出典:京都府地域文化創造促進事業「クリエイターズ・ファイル」

https://www.kyoto-artsconsortium.jp/creators_file/

廣瀬康二/食道具 竹上

ひろせ こうじ/しょくどうぐ たけがみ

庖丁コーディネーター

料理包丁を専門に扱う「食道具 竹上」代表で庖丁コーディネーターの廣瀬さんの工房が、南丹市八木町にあります。

もともと包丁と縁があったわけではありません。大学卒業後にスキューバダイビングのインストラクターを志し渡ったオーストラリアで、世界に通用する日本の食文化の素晴らしさに気づかされました。そして、それを厨房の中で支えている包丁という存在に可能性を感じ、日本に帰国後、京都市内の包丁専門店に入社しました。

小さい頃からここが好きやった

その包丁専門店で16年間腕を磨き、廣瀬さんは独立しました。そのための拠点としてまず頭に浮かんだのが、南丹市八木町新庄地域にある一軒の空き店舗でした。そこはかつて祖父母が薬屋を営んでいた、子供の頃に学校が休みになるとよく遊びに行っていた思い出の場所です。

しかし、新庄は山に囲まれた広大な田畑の広がるとても長閑な地域。いくら愛着があったからとはいえ、ここで商売を始める勝算はどこにあったのでしょうか。

料理包丁にとって、京都丹波の天然砥石は世界一なんですよ

南丹市八木町を含む京都丹波地方は、2億5千万年前に火山灰やプランクトンが堆積してできた地層が露出する良質な天然砥石の産地です。その歴史は古く、鎌倉時代の文献に登場することから800年以上前にはすでに産出されていたと推定されています。しかし、安価な人造砥石や鋼とは特徴の異なるステンレス包丁の普及により需要が減少し、今はほとんどの鉱山が閉山してしまいました。それでも包丁職人にとって、京都丹波は聖地のような場所。そんな所に祖父母の残してくれた店舗があったのです。

一般的な新品の包丁は運搬時の刃欠けを防ぐなどの理由により刃先が鈍角になっているため、あまり良く切れません。

包丁本来の切れ味を引き出すには、購入時に刃を繊細に研ぎ直すなどの調整が必要で、それを本刃付けと呼びます。

ちゃんとしたことをしていたら、山奥でもお客さんは来てくれるし、来てくれるくらいの魅力のあることをせなあかん

八木町からの船出の背景には、廣瀬さんの包丁の師匠の教えもありました。職人としての仕事はどこでやっても変わらない。道具さえあれば山の中でもできます。だったら、八木でしっかりとしたものを造って、それをいろんなところに持って行けばいい。日本全国どこにでも、郵送する事だってできるじゃないか。自分は料理包丁で、この場所に人を呼んでくるくらいのことができるんだ。そんな信念があったそうです。

実際、このインタビュー中にも包丁修理の依頼がありました。今は京都市内に店を構えているため、八木の工房には週に1日いるかどうか。それでも来客があるのです。

和食文化の中心地、京都で勝負したかった

包丁文化を広め、深めていくためには、和食文化の中心地である京都で勝負したかったという廣瀬さん。しかし、いきなり市内に店舗を構えるには資金も無い、修行先とも被る。八木は「京都府」で、しかも市内からも足を運べる範囲内にあり、ちょうどいい距離感でした。

また、祖父母が営んでいた薬屋の名前が「竹上」だったことにも縁を感じました。竹はしなやかさと強さを併せ持ち、伝統工芸品や生活道具類の素材に使われる日本文化を象徴するような植物です。そんな竹の字を持つ屋号が、新たに作るまでもなくもともとこの場所につけられていたのです。

型、長さ、素材の様々に異なる包丁が並べられているのは、薬の陳列ケースだったところです。

庖丁コーディネーター? なんちゃって研ぎ師みたいやし、やめておいたほうがいい

廣瀬さんの肩書きは庖丁コーディネーター。それは独立に際して考案した新しい名称です。しかし当初は、その聞きなれない肩書きに否定的な反応も多かったと言います。

自分に何ができるのか。包丁を研いだり修理したりといった、技術的な調整ができる。加えて、食材に応じだ包丁の使い方のアドバイスができる。さらには、その人の体格や用途に合わせて最適な包丁をマッチングすることもできる。そんな「刃物職人」の枠には収まりきらない廣瀬さんの特徴に最もフィットしたのが、「包丁と人の間に立つ調整役」を意味する庖丁コーディネーターでした。

また、日本には素晴らしい独自の包丁文化があるのに、それを広く発信している人がいない。これからは語り部としての役割も担っていこう。それには肩書きが「刃物屋」では弱い。庖丁コーディネーター? 何やそれは。そんなインパクトが導入になると考えました。

長年使われている包丁は、大きく欠けていたり、使う人のクセによって歪んでいたりします。

ただ刃先を鋭くするのではなく、その包丁が最高の状態になるよう調整していくのです。

この場所は、50年前からそんなに変わっていない

八木で独立してから9年、順調に業績を伸ばしていき、目標としていた京都市内に店を構えるに至りました。人と人とを包丁と食文化で結びつけるための厨房「食の間」が併設された、廣瀬さんらしさ溢れる包丁専門店です。

それでも未だにこの八木の工房に来て、作業をしています。顧客の中には、京都市内の店ではなく、わざわざここに来る人もいると言います。祖父母の経営していた薬屋 竹上は、新庄銀座と呼ばれていた人通りの多い道の角地という立地に加えて、薬だけでなく駄菓子や洗濯石鹸など日用品も取り揃えていたため、地域の人たちが自然と集う、交流の場になっていました。そのような土地の歴史、場所に蓄積された磁場のようなものが、今も多くの人を惹きつけるのかもしれません。

技術はもちろん、マインドを伝えていきたい

市内に店をオープンさせ、日本各地で講演や包丁の研ぎ方講座をするなど庖丁コーディネーターとしても精力的に活動する廣瀬さん。次の目標は、後進を育成することです。技術はもちろん、日本独自に発展してきた料理包丁の文化、その精神を伝えていきたいと考えています。

そして、次の庖丁コーディネーターが育ってきたならば、この八木の工房をもっと作業しやすいように改装するという構想もあるとか。次のステップも、やはりこの場所から始まりそうです。

取材日:2022年5月18日

取材・写真・文責:宮下忠也 京都府地域アートマネージャー(南丹地域担当)

料理包丁専門店 食道具 竹上 代表。庖丁コーディネーターとして日本独自の包丁文化の普及、発展に努めている。

HP| https://kyototakegami.com/

Facebook|https://www.facebook.com/616cairns/

Instagram|食道具竹上 / TAKEGAMI(@takegami_kyoto)

出典:京都府地域文化創造促進事業「クリエイターズ・ファイル」

https://www.kyoto-artsconsortium.jp/creators_file/

池田游達、蒼圭

いけだゆうたつ、そうけい

京丹波町にある道の駅、丹波マーケスの裏手にそびえる美女山。美女が横たわる姿に似ていたとも、美女の眉のような形をしていたとも伝わるその山の麓に、けまり鞠遊会を主宰する池田游達さん、蒼圭さん夫妻の自宅兼ギャラリーと工房があります。

ともに京都市西京区の出身。游達さんは少年時代から野球に打ち込み、実業団チームに所属していましたが、20歳で野球を断念。そんな時に出会ったのが「蹴鞠」でした。もともと球技が好きだったこともあり次第にのめり込み、プレ-するだけにとどまらず鞠を研究するようになります。

鞠づくりには幾つもの壁がある、と游達さんは言います。江戸時代の京都には、鞠を作る鞠師の工房が数軒ありました。しかし互いに競い合っていたために、その製法については秘伝とされ資料が全く残されていないのです。手掛かりとなるのは、その道50年の先輩から伝え聞いた「3歳半から4歳の雌鹿の皮」を「糠(ぬか)と塩で揉んで」「半鞣(はんなめし)にする」というわずかな口伝だけでした。

鞠の出来、不出来は、蹴鞠の作法に大きく関わります。なぜなら、鞠が違えば蹴り方もまた変わってしまうからです。したがって、伝統的な製法で作られた鞠を復活させることは、本来の蹴鞠文化を保存し、未来へと伝承していくことにつながります。しかし、今の日本で鞠に適した半鞣の鹿革を手に入れることは困難でした。

およそ30年もの間、半鞣の鹿革を入手する方法を模索していた游達さんに転機が訪れます。近年、野生鳥獣による農作物被害が深刻化しているため、捕獲体制が強化されたことに伴い、野生鳥獣の食肉活用が注目されるようになりました。鹿肉のあるところには、鹿皮もあるはずだ。游逹さんは、2017年3月8日の京都新聞に掲載された「猟師直伝 ジビエの極意」と題された小さな記事を手掛かりに、京丹波町の猟師、垣内規誠さんのもとに訪れ、鹿皮提供の協力を取り付けました。そして同年10月、鞠づくりに専念するため京丹波町に移住しました。

半鞣の鹿革の鞠は、普通に鞣された鹿革の鞠とは蹴った時の感触や音が異なります。半鞣独特のしなやかさと反発力があり、また革の厚みが薄いため非常に軽く、「一段三足(いちだんさんそく)」(注釈)の蹴鞠の作法に適しています。試行錯誤の末にようやく復元することのできた鞠を蹴った時、「3歳半から4歳の雌鹿の皮」を「半鞣にする」という口伝の真意が理解できた、と游達さんは話してくれました。

注釈:

「一段三足(いちだんさんそく)」とは、①受取鞠(うけとるまり)、②手分(てぶん)の鞠、③渡す鞠、の3つを1セットとする蹴鞠の作法のひとつ。自分のところに飛んできた鞠を、すぐに蹴り返すのではなく、まずは①トラップし、②自分のところに軽く蹴り上げてから、③相手に大きく蹴り返すことが基本とされています。

鞠の復元に成功した游達さんの次の目標は、鞠を単なる道具ではなく、工芸品や美術品の域まで高めること。そして、蹴鞠文化をさらに普及させ、次の世代に伝承していくことです。「蹴鞠には、宮廷文化というイメージが強いと思います。しかし、江戸時代には庶民にも親しまれていた大人のスポーツなんです。」池田さんご夫妻は、京丹波町を拠点に、子供から年配の方まで誰もが自分の体力にあわせて楽しむことのできる生涯スポーツとしての「KEMARI」の普及と、伝統文化としての「蹴鞠」の伝承に取り組んでいます。

取材日:2020年6月24日

取材、文章:宮下忠也 京都府地域アートマネージャー(南丹地域担当)

写真提供:池田游達、蒼圭

けまり鞠遊会(きくゆうかい)主宰 蹴鞠保存会に(游達さんは40年間、蒼圭さんは10年間)在籍したのち、途絶えていた古来の工法での鹿革鞠を復活させるために京丹波町に移住。けまり鞠遊会を創設し、蹴鞠のさらなる普及のために活動している。

出典:京都府地域文化創造促進事業「クリエイターズ・ファイル」

https://www.kyoto-artsconsortium.jp/creators_file/